2025.05.16 | 婦科

凡在經期或經行前後,出現周期性小腹疼痛,或痛引腰骶,甚至劇痛暈厥者,稱爲“痛經”,亦稱“經行腹痛”。

本病的發生與沖任、胞宮的周期性生理變化密切相關。主要病機在于邪氣內伏或精血素虧,更值經期前後沖任二脉氣血的生理變化急驟,導致胞宮的氣血運行不暢,“不通則痛”,或胞宮失于濡養,“不榮則痛”,故使痛經發作。常見的分型有腎氣虧損、氣血虛弱、氣滯血瘀、寒凝血瘀和濕熱蘊結。

本病以伴隨月經來潮而周期性小腹疼痛作爲辨證要點,根據其疼痛發生的時間、部位、性質、喜按或拒按等不同情况,明辨其虛實寒熱,在氣在血。一般痛在經前、經期,多屬實;痛在經後、經期,多屬虛。痛脹俱甚、拒按,多屬實;隱隱作痛、喜揉喜按,多屬虛。得熱痛减多爲寒,得熱痛甚多爲熱。痛甚于脹多爲血瘀,脹甚于痛多爲氣滯。痛在兩側少腹病多在肝,痛連腰際病多在腎。其治療大法以通調氣血爲主。常見有如下證型

一、腎氣虧損型

主要證候:經期或經後小腹隱隱作痛,喜按,月經量少,色淡質稀,頭暈耳鳴,腰酸腿軟,小便清長,面色晦黯,舌淡,苔薄,脉沉細。

治法:補腎填精,養血止痛。

方藥:調肝湯《傅青主女科》當歸、白芍、山茱萸、巴戟、甘草、山藥、阿膠

經量少,酌加鹿角膠、熟地、枸杞子;腰骶酸痛劇者,酌加桑寄生、杜仲、狗脊。

二、氣血虛弱型

主要證候:經期或經後小腹隱痛喜按,月經量少,色淡質稀,神疲乏力,頭暈心悸,失眠多夢,面色蒼白,舌淡,苔薄,脉細弱。

治法:補氣養血,和中止痛。

方藥:黃芪建中湯《金匱要略》加當歸、黨參。黃芪、白芍、桂枝、炙甘草、生薑、大棗、飴糖

三、氣滯血瘀型

主要證候:經前或經期小腹脹痛拒按,胸脅、乳房脹痛,經行不暢,經色紫黯有塊,塊下痛减,舌紫黯,或有瘀點,脉弦或弦澀有力。

治法:行氣活血,祛瘀止痛。

方藥:膈下逐瘀湯。五靈脂 當歸 川芎 桃仁 牡丹皮 赤芍 烏藥 延胡索 甘草香附 紅花 枳殼

若痛經劇烈伴有噁心嘔吐者,酌加吳茱萸、半夏、莪術;若兼小腹脹墜或痛連肛門者,酌加薑黃、川楝子;兼寒者小腹冷痛,酌加艾葉、小茴香;挾熱者,口渴,舌紅,脉數,宜酌加栀子、連翹、黃柏。

四、寒凝血瘀型

主要證候:經前或經期小腹冷痛拒按,得熱則痛减,經血量少,色黯有塊,畏寒肢冷,面色青白,舌黯,苔白,脉沉緊。

治法:溫經散寒,祛瘀止痛。

方藥:溫經湯。吳茱萸 人參 桂枝 川芎 生薑 半夏 甘草 當歸 芍藥 阿膠 牡丹皮 麥冬

小腹冷凉,四肢不溫者,酌加熟附子、巴戟天。

五、濕熱蘊結型

主要證候:經前或經期小腹灼痛拒按,痛連腰骶,或平時小腹痛,至經前疼痛加劇,經量多或經期長,經色紫紅,質稠或有血塊,平素帶下量多,黃稠臭穢,或伴低熱,小便黃赤,舌紅,苔黃膩,脉滑數或濡數。

治法:清熱除濕,化瘀止痛。

方藥:清熱調血湯《古今醫鑒》加紅藤、敗醬草、薏苡仁。

牡丹皮、黃連、生地、當歸、白芍、川芎、紅花、桃仁、莪術、香附、延胡索

月經過多或經期延長者,酌加仙鶴草、槐花、地榆;帶下量多者,酌加黃柏、蒼朮。

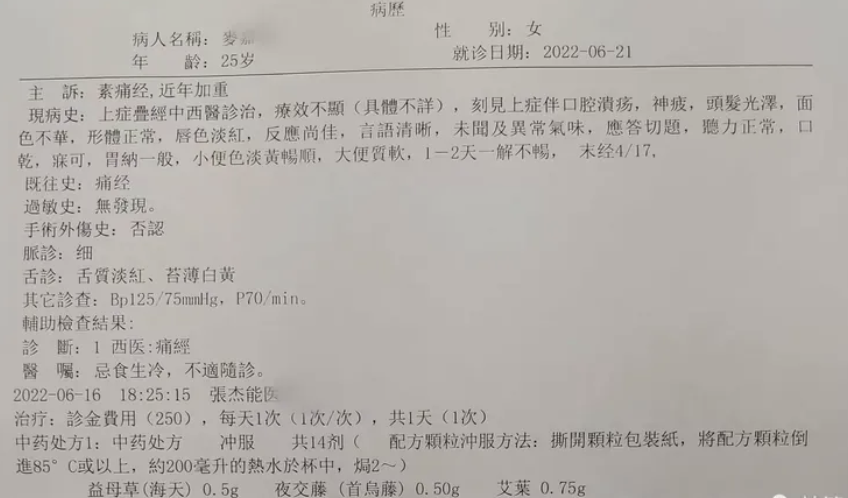

分享近期 一個案

麥小姐, 25歲 ,初潮至今每月經期來潮均出現經痛 ,近年越來越痛 ,經中藥調理後今次經期來潮 潮沒痛的感覺 ,詳細請看病歷。